-

Статистика пользователей

Активность

- Ещё раньше

-

«Товарищ Трамп» поможет левым прийти к власти на заднем дворе США

Ведмед опубликовал запись в блоге в Империалистический капитализм

Олег Ясинский: Латинская Америка — полигон, где тестируют новый мировой порядок. Чем грозит Латинской Америке «доктрина Донро», «Свободная Пресса» обсудила с политологом, корреспондентом латиноамериканского телеканала TeleSUR Олегом Ясинским. «СП»: Госдеп США объявил Западное полушарие исключительной зоной собственных интересов. А как же интересы самих стран Латинской Америки? Что из себя представляет так называемая доктрина Донро? — Здесь ничего нового: все правительства США, демократические, республиканские, проводили одну и ту же политику разными методами. «Доктрина Монро» была и есть основа политики США в Западном полушарии. А демократы и республиканцы соответственно просто играли в доброго и злого следователя. Ни одно правительство США не учитывало всерьёз интересы латиноамериканских народов и государств. Мы знаем историю десятков военных переворотов, которые были организованы США. Трамп просто более цинично, и, в то же время, менее лицемерно, подтвердил, что единственное, что нужно США от Латинской Америки — безусловное подчинение, ресурсы, полный контроль. И то, что Штаты пытаются делать в отношении Венесуэлы, Кубы, — это отношение ко всему континенту. «СП»: Что ждет Венесуэлу? Есть мнение, хоть это и не оправдывает похищение, что Мадуро — менее прагматичный и эффективный управленцем, чем Чавес, который мог после выступления Джорджа Буша с трибуны ООН говорить, что «здесь пахнет серой», но не ссориться с США и поддерживать экономику. — Когда Чавес приходил к власти, то не собирался рвать отношения с США. Венесуэла хотела лишь независимости и уважительного отношения. Но Венесуэла во время бомбёжки НАТО Югославией запретила дозаправку американским военным самолётам, летящим в Европу. А Чавес говорил, что он за борьбу с терроризмом, но показывал фотографии убитых палестинских детей, говорил откровенно то, что весь мир думает, но не решается озвучить. Конечно, США это восприняли как объявление войны, со временем санкции переросли в настоящую экономическую блокаду и попытки переворотов против Чавеса, поддержки откровенных террористов под видом оппозиции. Мадуро не изменил политику по отношению к США. Это США изменили политику по отношению к Венесуэле, пока не произошло то, что сейчас произошло. Но на территории Венесуэлы продолжает действовать Конституция, которая была принята при Чавесе. Идёт информационная война, очень много фейков, вбросов, интерпретаций. «СП»: А что сейчас происходит в Венесуэле? — В Венесуэле сложный внутренний процесс. Побережье заблокировано американскими военно-морскими силами, возможности страны очень ограничены, ситуация в экономике сложная, хотя последние два года ситуация улучшалась. Реформы в PDVSA (нефтяная компания Венесуэлы — «СП») начались. Компания откроется большему числу иностранных инвесторов, но, как утверждает венесуэльское правительство, речь идёт не об открытии только американским инвесторам, но и России, Китаю, всем. В самой PDVSA объективно были застойные бюрократические явления, а действовавшая модель, несмотря на свою политическую корректность, красоту, не работала, и реформы были нужны. Но я бы не спешил с выводами. Всё, конечно, не очень хорошо в Латинской Америке, даже плохо, но не настолько кошмарно, как любят рассказывать американские СМИ. «СП»: Существуют реальные риски повторения венесуэльской истории на Кубе? — У Кубы есть внутренние проблемы, большая часть из них связана с блокадой, другая часть — с явными ошибками правительства. Куба переживает самый тяжёлый кризис за всю свою историю. Это сложнее, чем «особый период» (экономический кризис на Кубе после развала СССР — «СП»). Во время «особого периода» был Фидель Кастро. И было живо поколение Фиделя, устанавливающее очень высокую моральную планку. Сейчас на Кубе происходит социальное расслоение в результате экономических реформ: появляется прослойка весьма богатых людей, в то время как большинство кубинцев живёт очень скромно. Но кубинцы, в основном, несмотря на недовольство, не хотят возвращения к капитализму, вновь становиться американской колонией. И на агрессию в отношении Кубы ответ будет со стороны всей Латинской Америки, ведь это агрессия против всего человечества. Куба для мира остаётся важным символом сопротивления. «СП»: Что делать в случае полной блокады Кубы? — Если Штаты прибегнут к полной морской блокаде Кубы, тогда думаю, должны будут вмешаться Россия, Китай и союзники Кубы в самой Латинской Америке. Творятся дикие вещи, которые, мы думали, остались где-то между XIX и началом XX века. Сейчас Штаты вернулись к той же политике. «СП»: А какие силы сейчас популярны в Латинской Америке? Возьмем пример Аргентины: правого Милея хвалят за снижение преступности в стране и совсем не либеральный контроль цен на товары. Так ли это? — Такой преступности, как сейчас, никогда не было в аргентинской истории. В Аргентине растёт даже не бедность, а нищета. Милей уничтожил практически все социальные программы. Перед его победой мы думали, что он популист, как большинство латиноамериканских кандидатов в президенты, но оказалось, он отвечает за слова. Обещал взять курс на полное уничтожение аргентинского государства, и он это делает. Естественно, это проект не Милея, а глобалистских элит. Латинская Америка сейчас превращена в очередную лабораторию нового мирового порядка. Аргентина — полигон, чтобы все мы посмотрели в зеркало будущего, что нас ждёт. «СП»: Еще недавно в Латинской Америке были левые правительства, а сейчас континент «правеет»? — 15−20 лет назад в Латинской Америке действительно шла речь о красной/розовой или левой волне. Но это термин из американской прессы, где все, кто не ультраправые — смертельная угроза. В России тоже говорили о левой волне на континенте хотя, глядя изнутри, были видны слабость и противоречия правительств, пытающихся построить социал-демократию в условиях, где её строить трудно, если не невозможно. Мы видим провал социал-демократии даже в богатых европейских странах, тем более это было предсказуемо в Латинской Америке. Реформистские правительства выступали за всё хорошее против всего плохого, хотели создать лучшие условия для жизни, говорили о революции, размахивали революционными флагами, пели революционные песни. Но в то же время боялись обидеть США, хотели избежать конфликтов с внутренними элитами, с правящими классами, с крупным национальным капиталом. В результате главным инструментом борьбы против этих правительств стала пресса, оставшаяся в частных руках местной олигархии и поддерживаемая США. А многие прогрессивные правительства Латинской Америки наивно рассчитывали на патриотизм местных элит. В итоге это всё сильно ослабило такие осторожные правительства, и правые перешли в контрнаступление, особенно после пандемии, которая сильно ударила по экономике континента. Читайте также Можем к этому добавить влияние западных соцсетей и новомодные европейские тренды. Фонд Сороса, частные фонды из Западной Европы «кастрировали» левое движение Латинской Америки, отвлекли социальные силы, молодёжь, выхолостив социальную, классовую борьбу и антиимпериализм, заменив «повесткой». В Латинской Америке это особенно трагично. В отличие от Европы, здесь десятилетиями были реальные антиимпериалистические левые силы. Но многие связывают надежды с товарищем Трампом, он может пробудить антиимпериалистические настроения в Латинской Америке, напомнив новым поколениям, что такое чувство национального достоинства. «СП»: А где в Латинской Америке остались антиимпериалистические силы? — Это не политические партии. В Бразилии есть такое интересное движение безземельных крестьян, точнее, безземельных трудящихся. Это несколько миллионов человек, влияющих на политику Бразилии. Это индейские движения в Колумбии, Чили, Мексике, Перу, Эквадоре, которые часто оказываются последним барьером на пути транснациональных корпораций, рвущихся на нефтяные, газовые, золотые месторождения, к природным ресурсам. Речь сейчас идёт об объединении этих сил, создании совместной повестки. Перед Россией и Латинской Америкой в этом смысле сейчас стоит одна и та же задача. «СП»: Какой могла бы быть экономическая и политическая стратегия взаимодействия России и стран Латинской Америки? — Мне всегда было обидно, что Россия уделяет столько внимания другим регионам и забыла Латинскую Америку. Но сейчас в среднесрочной перспективе больше надежд на Африку, чем на Латинскую Америку, потому что в Африке идёт настоящая борьба за независимость. Они извлекли уроки из ошибок 1970-х и 80-х годов, не хотят быть паразитами для России или для Китая и просто получать помощь в обмен за провозглашение социализма или размахивание флагом, а хотят выстраивать взаимовыгодные отношения на равных. Но в Латинской Америке таких последовательных правительств нет и по окрику из Белого дома местные элиты с поджатыми хвостами начинают оправдываться. России в такой ситуации нужно искать партнёров среди организаций, социальных движений, провинциальных властей. К тому же, в Латинской Америке к нам прекрасно относятся, здешняя интеллигенция воспитана на русской и советской литературе и культуре XX века. Нас помнят, любят, ценят за то, что был Советский Союз, который противостоял монстру. Смотреть: в ВК, RuTube источник https://svpressa.ru/politic/article/501198 -

Имперская удавка вокруг Кубы затягивается все туже. К сожалению и бесконечному позору, сегодня Куба не может рассчитывать на реальную поддержку НИ ОДНОГО латиноамериканского правительства, несмотря на двухсотлетнюю ложь о государственном суверенитете их стран. Страх перед рыжим педофилом оказывается сильнее всех элементарных приличий и просто человеческого достоинства. Кубинское правительство объявило об отсутствии запасов авиационного горючего в аэропортах острова, отменяются учебные занятия, планы, мероприятия, выставки, всё, что требует транспорта, электричества, энергии… Это неправда, что началась полная морская блокада острова военным флотом США. Куба блокирована страхом других получить санкции. Так работает капитализм. Куба ни с кем не находится в состоянии войны, подавляющее большинство стран мира уже много лет осуждают американскую блокаду острова и со всеми соседями у неё полноценные дипломатические отношения. В последние десятилетия кубинские медики бескорыстно и бесплатно спасли сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Недавно Куба дарила собственные вакцины от COVID самым нуждавшимся в них соседям по региону. Кубинские добровольцы проливали кровь за независимость Африки, а её учителя помогли преодолеть неграмотность миллионам людей в Венесуэле, Боливии и ещё четырех десятках стран. Сейчас на глазах мира происходит показательное удушение Кубы. Куба не только символ, родина Марти и Фиделя - планета, несовместимая к клоакой, в которую превращают мир сегодня. В латиноамериканской истории нет более позорной страницы, чем сегодняшняя. Всех приглашаю на мой канал https://t.me/olegyasynsky

-

С первого скандала, разразившегося после ареста Эпштейна и его последующего «самоубийства», я не испытываю никакого удивления. Как колумбийка, я всегда считала их «фильмы ужасов» совершенно бесполезным жанром. Настоящий ужас — это история Второй мировой войны или слушать, как женщина из соседней деревни рассказывает, как у нее на глазах убили всех её родственников. Религиозное пуританство элит ведущих стран Запада сделало их склонными к крайнему ханжеству и лицемерию. Бытовой расизм, насилие, понимание бедности, как божественного наказания, а богатства, как права чувствовать себя выше других, и ещё - семейные, эмоциональные и человеческие отношения, основанные на крайнем индивидуализме - все это извратило любые понятия о власти. Основы их цивилизации - ненависть к другому, презрение к слабым, бедным, старикам, женщинам, детям. Один из результатов - нынешнее человечество, восхищающееся всеми этими монстрами, возведенным в божества СМИ, которые под их контролем, и учат нас тому же самому, чтобы быть «успешными». Разве жертва часто не желает стать палачом? Дело Эпштейна и «дело Бронкса» в колумбийской столице очень похожи. Обоим суждено остаться в сфере скандальных сплетен, привычно отвлекая нас от главного. В Боготе есть территории, где правят мафии. Территории, свободные от закона. Типа острова, из тех, о которых так мечтает Питер Тиль, чтобы свободно заниматься там чем угодно. И, как мы видим, не только бизнесом... Одна из таких зон называется «Бронкс». Однажды колумбийская армия получила приказ о захвате этой зоны. Когда солдаты вошли туда, были обнаружены сцены, наподобие описанных в досье Эпштейна: детская проституция, наркоторговля, рабство, пытки, казни. В старых домах мафия хоронила должников, «стукачей», и своих конкурентов. Некоторые девушки из самых дорогих университетов ходили туда на вечеринки в пятницу вечером, где им подавали подносы с кокаином и дорогие напитки, а после выходных они оказывались брошенными на улице. Владельцы заведений накачивали их наркотиками, а затем насиловали, а через несколько дней отдавали их бездомным, чтобы те делали с ними то же самое, пока девушки окончательно не растворятся в этом кошмаре. Там же была обнаружена большая группа малолетник проституток. Потом выяснилось, что это были не девочки, а мальчики, переодетые в девочек. Эта группа детей оберегала и защищала своего сутенёра - карлика. Когда его поймали оказалось, что он тоже был несовершеннолетним. Это есть колумбийская повседневность, где спонсоры парамилитаризма контролируют огромные территории, следуя обычной схеме: наркотрафик, торговля оружием и людьми. Парамилитарес – это фашистские боевики, провозгласившие себя «защитниками христианский морали», «борцами против коммунизма», и «арбитрами нравственности», чтобы «очистить общество» от проституток, гомосексуалистов, наркоманов и партизан. Их финансируют олигархия и наркотрафик – главные партнеры всех правительств США. Сегодня много людей призывают ко «взвешенности» и «благоразумию» при делании выводов о деле Эпштейна, напоминая, что «никто не виновен, пока не доказано обратное». «Потому что мы не знаем, раскрыли ли это специально, манипулируют ли этим, был ли это Моссад, были ли это люди из MAGA, чтобы оказать давление на Трампа, или даже сам Трамп». Их не волнует, что речь о персонаже, собирающемся строить шикарный курорт на костях и руинах Газы, которую продолжают бомбить. Это тот же персонаж, что приказал похитить президента суверенной страны, что требует для себя территорию, которая никогда его стране не принадлежала, тот, кто в одном из интервью сказал, что, когда видит красивую женщину, не привык ждать, и что звездам, таким как он, дозволено лезть женщинам между ног, потому что любая должна чувствовать себя польщенной. Мы говорим о людях, таких как Питер Тиль, о тех, кто мечтает об островах, где нет ни закона, ни государства, ни чего-либо еще мешающего навязывать другим собственные «критерии», критерии избранных, критерии богатых, критерии богов. Это они на протяжении веков уничтожали страны, культуры, и народы. Какого правосудия мы можем ожидать, если глядя нам в глаза они цинично заявляют, что ведут себя так, потому что им это дозволено. Что у них есть право быть извращенцами, дегенератами и убийцами. Или в Газе, в Сирии и на Украине они демонстрировали миру что-то другое? То, что последует дальше гораздо страшнее нынешнего скандала. Зачем они обнажают всю эту гниль именно сейчас? В сегодняшнем мире уже не имеют значения ни слово, ни договоренности, ни политика, ни закон, ни какие-либо принципы общественных отношений. Те, кто когда-то искренне верил, что консервативное мышление и традиционные или религиозные ценности спасут нас от страшных «глобалистов» и «левых», не учитывали, что сохранение этих «традиционных ценностей» это и есть сохранение ценностей, навязанных миру Западом, впереди которых - основной закон капитализма, при котором сильный пожирает слабого. Вам казались безумцами те, кто призывал нас начать есть тараканов, «чтобы не загрязнять окружающую среду», и рассказывал нам все эти сказки о «существовании тысяч полов» и т. д.? Пришли спасители: эти «рациональные» националисты и фашисты с их «здравым смыслом» чтобы навязать нам технологический феодализм и рабство потребления. Гражданин? Нет, ты клиент! Да здравствует свобода! Свобода съесть своих детей, если захочешь, в переносном или буквальном смысле (по своему свободному усмотрению). Свобода присваивать всё, что захочешь. Свобода делать с другими всё, что тебе придет в голову, и без чьих-либо осуждений. Этот скандал был поднят, чтобы мы сначала привыкли, а потом отвыкли всем этим возмущаться. Мы не знали о коррумпированности элит? Знали. Нам известно, что существуют различные лобби, чтобы добиваться в правительствах собственных корыстных интересов. Для нас не новость, что правосудие не беспристрастно, и что оно покупается за деньги и власть. Тогда в чем его легитимность? В том, что не существует никакого ни политического, ни социального, ни морального закона? Это и есть воплощение главной фашистской мечты. Свобода для всего, кроме неповиновения верховной власти корпораций. Никто не хочет видеть главного. После того, как все средства массовой информации днем и ночью показывали в прямом эфире ужасы и страдания Газы, как во время бомбардировок мы видели как разлетаются мозги или как вываливаются кишки, и всего через пару недель после этого анестезированные следующей дозой новостей люди уже никак на это не реагируют. И это действительно страшно. Чудовищные преступления, геноцид и изнасилования становятся узаконенной частью естественного пейзажа. Нет никаких общественных потрясений или осуждений. Подумаешь, юные девушки рекламируют себя чтобы поехать в Саудовскую Аравию или ОАЭ на оргии и есть какашки шейхов. Социальные сети полны девчонок, приглашающих к этому других, рассказывающих о «новом опыте», потому что они получили за это много денег. Говорят обо всём этом совершенно открыто, не стесняясь выставлять на всеобщее обозрение самые интимные подробности своей жизни, но при этом стесняются посмотреть другому человеку в глаза или взять его за руку. Все это как труп всплывает на поверхность, поскольку уже не вызывает никакого общественного резонанса. Это никого не удивляет, как и политика изнасилования суверенитета стран. В конце концов изнасилование человека или целого народа это одно и то же, поскольку компенсируется деньгами. Привыкнем к этому, ведь это и есть мир, который мы построили, ввиду отсутствия каких-либо других коллективных фантазий. АНА ЛУСИЯ КАЛЬДЕРОН Всех приглашаю на мой канал https://t.me/olegyasynsky

-

Об этой войне. Возможно, нет сегодня тем более важных, срочных и болезненных. Сети, страницы и сайты полны рассуждений о «деградации современной культуры», «вырождении искусства» и «саморазрушении человечества», как будто речь о каких-то естественных процессах, к которым мы пришли в результате собственной «порочной природы». Система отучила нас видеть причинно-следственные связи, чтобы стать невидимкой и уйти от любой ответственности. Уничтожение культуры в целом и наших культур в частности - глобальный проект неолиберализма, давно разработанный до мелочей при активном участии антропологов, психологов и экономистов. Дрянь на наши души с миллиардов экранов, наушников, динамиков, витрин и билбордов - важнейшая часть операции корпораций по завоеванию территорий. Никакого «современного искусства» не существует, это торговая марка пандемии снобизма для закомплексованных амбициозных невежд. Человек всегда наслаждался мелодией, словом, пейзажем, гармонией собственных мыслей и чувств в непостижимом полотне наших внутренних и внешних Вселенных. Для объяснения вечного чуда жизни мы создавали различные религии, для ее защиты придумывали социальные утопии, и развивали науку для ответа на бесконечные вопросы. Как кислород для всего живого, культура всегда являлась первой потребностью для всего человеческого. Поэтому на её уничтожение брошено столько сил и средств. Искусство - живой процесс человеческого роста, который не терпит намордников, изоляции и морализирования евнухов-невежд от любой власти. Но в момент, когда искусство отделяется от своего высшего человеческого смысла, оно легко становится инструментом нашего разрушения. Когда с нём не остается света, она увидит во мрак. Называть «искусством» перформансы с менструальной кровью Марины Абрамович это как искать эротизм или любовь в вечеринках Эпштейна. Россия, как и весь мир - жертва этого вторжения. Многочисленные молодежные фестивали, конкурсы, и экспозиции «современного искусства», финансируемые крупным капиталом при сообщничестве государственных институтов, чиновники которых уже не понимают, что такое культура и в чем её смысл - настоящая война против наших душ. Это территория абсурда, где на фестивалях в защиту российской культуры, некоторые представители российских властей рассуждают о том, что «искусство вне политики», а художественные и документальные фильмы о нашей войне против Запада сопровождены музыкальным звукорядом псевдокультуры, ведущей против нас победную культурную войну. Внимание - я не против джаза, рока, хип-хопа или рэпа. Это жанры, которые как и технологии, вполне нейтральны. Вопрос в том, в каких они руках и в чьих интересах. Я категорически против их корпоративной коммерческой переработки в духовный фаст-фуд, превращающей музыку и слово в шум. По этой же причине и любая лубочная псевдопатриотическая карикатура на русскую музыку по сути - то же чуждый и вредный продукт. Ответом не может стать очередная цензура, ответом должно быть творчество. Спасение нашей культуры и истории - кропотливая ежедневная работа, которая неизмерима ни рыночными, ни медийными, ни рейтинговыми показателями. В этой сфере невозможны отчеты о победах и освоение бюджетов. Но это наша прямая обязанность. Если мы не хотим, чтобы наши дети стали роботами под управлением других роботов. Без решения этой проблемы, все остальные победы во всех остальных сферах не будут иметь ни малейшего смысла. Всех приглашаю на мой канал https://t.me/olegyasynsky

-

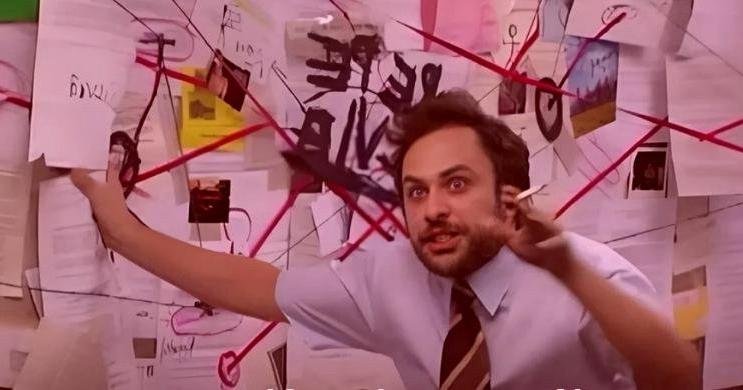

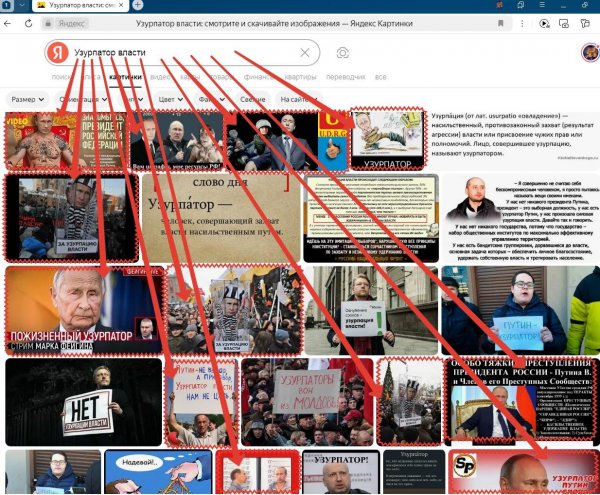

Многие думают, что если искать в поисковике браузера, то это будет "я сам нашел", вовсе не догадываясь, что для поиска предоставлен корректируемый контент, который не отображает действительность, а чтобы найти эту действительность, нужно хорошенько порыться в этих несметных количествах всякого инфо мусора. Наивно думать что поисковик это сама честность. -Кто управляет поисковиком, тот управляет сознанием!

-

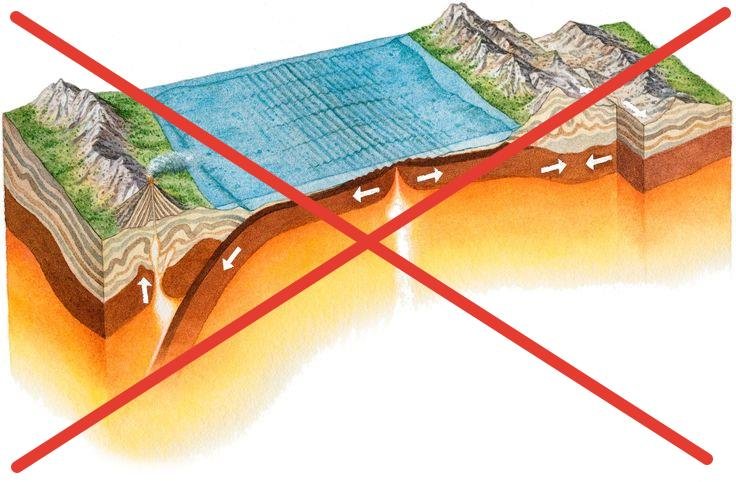

В науке главенствует так называемая тектоника плит. В ней сказано, что все континентальные платформы двигаются на жидкой мантии Земли. Континенты расходятся, дно океанов увеличивается по среднеокеаническим разломам (зоны спрединга), а в других частях океаническая кора (как более тонкая) подныривает под континентальную. Тонет под ней и переплавляется (зоны субдукции). Есть еще зоны, где сталкиваются две континентальные платформы (зона Гималаев) – это зона коллизии. На первый взгляд стройная теория. Но в ней при детальном рассмотрении множество противоречий. Начнем с того, что по теории тектоники плит изначально все континенты были соединены вместе в суперконтинент Пангея. Действительно, западное побережье Африки повторяет контур восточного побережья Южной Америки. На это я еще не зная про тектонику плит и гипотезу движения материков Вегенера обратил внимание в школе. Но что получается, по какой-то причине на Земле зародился один материк, континентальная платформа, которая имеет намного большую толщину и массу, чем участки дна океанов. Это приведет к дисбалансу во вращении Земли. Центробежные силы просто не дадут образоваться Пангее, массы на Протоземле должны были распределиться равномерно. А здесь еще выделились и по составу (граниты). Не сможет образоваться океаническая кора отдельно (базальты), а континентальная – отдельно (граниты и осадочные породы). Что-то здесь не так. Второй факт – это молодой возраст всей океанической коры на Земле. Данные бурения и анализа возраста осадочных пород дна океанов показывают, что самые древние участки океанического дна имеют возраст 180 млн. лет. Это один день в многомиллиардном возрасте Земли по представлениям геологии. Практически все дно океанов образовалось за последние 30 млн. лет. Максимум – с эпохи гибели динозавров 60 млн. лет назад. К этим датировкам можно относиться по-разному, но оставим все как есть. Так вот противоречие состоит в том, что с одной стороны мы имеем Пангею с древним океаническим дном, а с другой стороны данные возраста осадочных пород дна океанов, говорящие, что никакого древнего дна нет. Можно, конечно, придумать объяснение, что все древние участки дна давно переплавились в зонах субдукции. Но они должны были сохраниться в тех местах, где зон субдукции нет. Это восточное побережье Северной Америки, северо-запад и северо-восток Африки. Но и там возраст океанического дна оценивается в скромные 170-180 млн. лет. За сотни миллионов лет существования океана вокруг Пангеи должны накопиться многокилометровые осадочные породы. Должны, но получается, что их нет. Еще одна странная особенность – это скорость спрединга и субдукции. Если размер Земли постоянен, то разбегание материков (площадь образования нового океанического дна) равно скорости опускания океанической коры под континентальную. Поразительная точность процессов. Исключением здесь являются западные побережья обеих Америк. Там все же образовались горы - Анды и Кордильеры, как сминание континентальной платформы над океанической. В других местах спрединга такого не происходит. И все-таки Земля расширяется Эти противоречия никак не объясняются. Хотя, они явно показывают, что Земля ранее представляла собой планету с меньшим диаметром, где вся поверхность состояла из соединенных вместе континентальных плит. При расширении они начали отдаляться и продолжают это делать. Гипотеза о расширении Земли переворачивает "всю геологию" с ног на голову. Пересматривать придется все. Именно поэтому на рассмотрение всерьез этой концепции в никто не хочет заниматься, т.к. это требует признание своей неправоты.

-

Если вы заинтересуетесь тем как устроена наша планета, то из различных источников вы узнаете, про тектонику плит, древний континент Пангею, древний океан Панталасса, сталкивание материков и многое другое что стало возможным благодаря тому что в представлении 99% ученых геологов, движение плит по поверхности планеты является причиной для этих явлений и следствий. Самое основное утверждение о движении материков, заключается в том что мантия пластична и благодаря конвекции, базальтовый океанический слой, "заныривая" под континентальную плиту и погружаясь в мантию, двигает континент! Помимо многочисленных несостоятельных тезисов этой теории, я обращу ваше внимание только на один факт, которого достаточно, чтобы любой здравомыслящий человек понял что вся теория и всё что на ней построено является ложью! Давайте разберемся на основании действительных фактов: Поможет нам в этом, определение плотности слоев, по средствам зондирования сейсмологической разведки. Посмотрим на схему, эти данные стали известны на ряду с открытием "Границы Мохоровича" . Обратите внимание: плотность на континенте (граниты) d=2,7-3,0 плотность в океане (базальты) d=3,2 плотность мантии... внимание! d=3,3 !!! т.е. мантия плотнее, это известно каждому геофизику, но игнорируется географами. Все мы понимаем, что более легкое вещество, никогда -НИКОГДА! не сможет погрузиться в более тяжелое, это знают ВСЕ люди кто в школе запомнил что такое закон Архимеда. Но академики в РАН это другое... закон Архимеда для них уже не значим, и они упорно продолжают вещать, что легкие базальты, само затягиваются и погружаются в тяжелую мантию да еще с такой силой... что двигают континенты! И вот по факту мы имеем лжеучение, которое заполонило все информационное пространство о строении земли, это вещается из каждого утюга, на этом защищаются диссертации, выдаются гранты и премии, обманутые журналисты растаскивают это по каналам и передачам, и наконец, это преподается в школах! Этой ложью забивают головы нашим детям! Это прямое одурачивание миллионов людей. Я призываю вас, не верить слепо этой теории, а самостоятельно разобраться в фактах, и всячески препятствовать насаждению этой лжи! p.s. более подробно о несостоятельности теории тектоники плит вы можете узнать из лекций Анатолия Череповского (https://www.youtube.com/@Anatoly-Cherep).

-

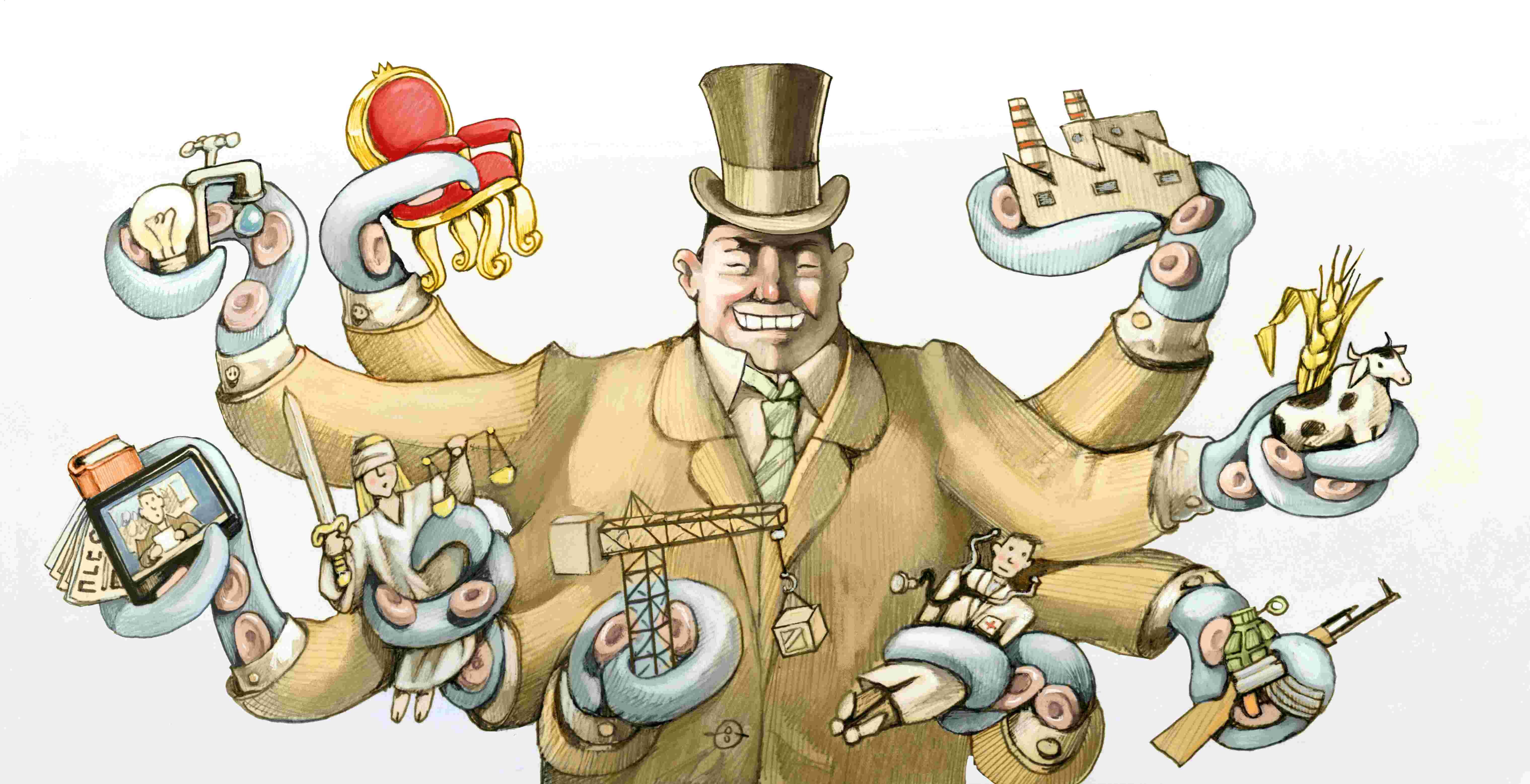

Это когда с миру по нитке, -бизнесмену седьмая яхта... или как сделать деньги из "пустоты", т.е кармана народа.

-

-

Когда человек удовлетворен и всем доволен, ему не свойственно поднимать какие либо темы, у него всё хорошо все ладится, ничто не требуется... другое дело недовольный человек, он будет возмущаться везде и часто, и это понятно, негодование, и не желание смириться с обстоятельствами, побуждает прежде всего озвучить событие. Так уж устроен человек, что если по отдельности, то мы "все" нормальные, способны к пониманию, сочувствию, содействию, принятию человека... но стоит нам быть на публике, как сразу "меняемся" не в лучшую сторону. Больше пафоса, больше недоверия, желания показать значимость, повышенная озлобленность. Насколько злая бывает толпа (общество) наверняка у всех есть свои примеры, но упомяну самый яркий -распятие Иисуса. Возьмем некое событие, например пол стакана, позитивисты скажут, он "на половину полон" и будут этим довольны, негативисты скажут он "на половину пуст" и будут этим НЕдовольны. Как вы думаете у кого из "обозначенных", бурление эмоций будет находится выше чем уровень промолчать? -верно у вторых, именно ОТ НИХ будет в разы больше шума и контента, по данному событию (пол стакана =50/50). Вернемся к обществу, какие самые популярные новости, статьи, книги, фильмы... -верно скандальные, чем больше мерзости, тем больше эмоций возникает при поглощение подобного содержимого, все журналисты знают, что склоки, раздоры, преступления... -это всё любит народ! (если кто то кого то родил, это ровно, а если кто то кого то убил, то возбуждение). Так уж и есть, что от добра бурления минимальны, а от зла максимальны. Наверняка вы уже догадались, что есть бесконтрольная, без цензурная свобода слова? -да верно! -мерзость будет литься из каждого "утюга"! поставьте это на основание "бизнес, ничего личного", и мы получим умноженное количество мерзости, в каждом "утюге", А вы думали что это способ что то доказать правительству и воздействовать на не справедливость с помощью опубличивания и вскрытия проблем? От части да, это положительная грань свободы слова. Кто из вас может сказать насколько больше мы получаем мерзости чем здравого конструктива, от свободы слова? в разы больше, в десятки, сотни, тысячи и сотни тысяч раз! Инфопространсто превратилось в помойку, все завалено мусором, хламом и мерзостью, чтобы найти конструктив или позитив, это надо сильно постараться, чтобы таки найти нечто доброе. Я уж не говорю о свободе слова, превращенной в свободную ложь! (ради хайпа и выгоды). Надеюсь вы понимаете как это впитывают дети, которым еще предстоит научиться отличать добро от зла, в том обществе где обыденность это мусорное поле мерзости, а родители настолько заняты собою, что им проще сунуть дитю смартфон чем отдать ему свое время. Что может спасти общество от заваливания инфополе мерзостью? Самосознание или Цензура? Пример самосознание на половине стакана я уже привел. Цензура в руках биснесмена, будет работать только на него самого. Только на уровне государства, и в приказном порядке, т.е. тоталитарно, и цензурно, можно привести инфополе, и каждый "утюг", в состояние позитива и конструктивной критики, а теперь вопрос, кто из вас любит, эти три "субстанции" - ГОСУДАРСТВО, ДИКТАТУРУ, и ЦЕНЗУРУ? что нет желающих? Вывод: Рупор нужно давать только позитивистам и логичным критикам. Нельзя давать рупор всем! -потому что, незначительная часть оголтелых и орущих сумасбродов, превратят жизнь, в помойку и мерзость.

-

Что такое свобода слова? это хорошо или плохо? Свобода слова, -это штука нейтральная, она ни хороша ни плоха, это инструмент, и его можно использовать с разным умыслом. Как принято считать, что СМИ, особенно независимые, они настроены сообщать не подвластную кому либо правду, но на самом деле, многие СМИ преследуют другие цели, особенно в системе рыночных отношений, используя контент высокой степени мерзости, и с течением времени, когда степень мерзости уже не впечатляет, уровень её повышается, чтобы публика ахнула... Случилось событие... вот несколько репостов... и причина, такого поведения "журналистов" О работе СМИ: или зачем мы работаем?... Соцсети сегодня с утра не новости делали — они торговали смертью. Каналы устроили забег: кто первым выложит видео с камеры школьного убийцы в Подмосковье. Не «последствия», не «место происшествия», «официальные кадры». А момент, где убивают десятилетнего ребёнка. В прямом смысле — убийство как контент. Совет по правам человека при президенте России потребовал от Telegram-каналов удалить фото- и видеоматериалы убийства в одинцовской школе и заявил о необходимости ввести ответственность за публикацию подобного контента. Соответствующее заявление распространила постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере. Федеральные СМИ опубликовали видео убийства ребенка в одинцовской школе. Общественники требуют ввести ответственность за публикацию такого контента Телеграм каналы, как я вижу, все утро соревновались, "кто первым выложит видео" с камеры школьного убийцы. Почему инфополе заполняется мерзостями? Все делается для того чтобы было больше трафика, больше подписчиков, выше рейтинг, и охват, но делается это, не для того чтобы народ знал правду, не для того чтобы обличить злодеев в их злодеяниях, не для того чтобы в стране жилось хорошо, а только для того чтобы за высокий рейтинг и охват, повысить тарифы на рекламу, если вы видите на ресурсе рекламу, значит цель ресурса, заработать денег, это и есть главная цель ресурса. И если этот ресурс не запостит аховую новость с повышенным уровнем мерзости, её запостит другой! Это капитализм "детка" -рыночные отношения в своей красе. И чем дальше, тем ниже уровень морали и выше степень мерзости. -"ничего личного бабло превыше всего"...

-

Материя бывает дискретной (частицы) и непрерывной (поле). Третьего варианта не существует по закону исключённого третьего. В природе воздействие передаётся между объектами. На фундаментальном уровне возможны два механизма передачи: 1. Через соударения дискретных частиц. 2. Через непрерывное поле. Почему механизм соударений не обеспечивает передачу Без поля воздействие можно передать только через соударение частиц. Но чем образована поверхность и тело этих частиц? Они должны состоять из более мелких частиц. Эта цепочка "частиц из частиц" уходит в бесконечность. В результате нет конечного объекта, передающего воздействие при соударении и исходной частицы-источника. Соударение частиц не обеспечивает передачу воздействия на фундаментальном уровне. Решение через поле Поскольку воздействие в природе передаётся, а соударение частиц этого не обеспечивает, его передаёт непрерывное поле. Источник воздействия Если источником является частица, из чего состоят её поверхность и тело? Предположение о составных частицах снова приводит к бесконечной рекурсии и утрате исходного источника воздействия. Но поскольку воздействие в природе есть, рекурсия не бесконечна. Значит, существует первичная частица, не состоящая из других частиц. Внутри она непрерывна — это и есть источник воздействия. Такой объект можно назвать "полевым сгустком".

-

Когда человек трудолюбив, он желает своим трудом, как физическим так и умственным, улучшить материальное положение, трудится более 8 часов, оптимизирует свое рабочее место, вкладывается в оборудование, и поиск сбыта. Это обычный трудяга, -самозанятый, способный зарабатывать в 1,5-5 раза больше чем "рядовой работник". При удачном развитии дела, возникает вопрос об расширении бизнеса, по средствам приглашения дополнительных людей. В этот момент необходимо сделать выбор между: 1. Договором между сотрудниками, на равных или процентных отношения, -этакая трудовая коммуна, где видны все затраты и прибыли которые делятся согласно общей договоренности. 2. Наймом работников, которым вы будете платить, за выполнение ими трудовых обязательств, а все излишки от прибыли забирать себе, они работают на вас. Насколько показывает история и факты, самых значимых успехов и выдвижения в ТОП достигает бизнес по второму варианту, и главной тут причиной является не ум, или справедливость, а наглость и безжалостность, поту что ели не ты "задушишь" то "задушат" тебя, -ничего личного, это бизнес -фраза оправдывающая любую мерзость. Приведем некоторые примеры бизнеса в формате 1,2,3 1. Публичное афиширование достоинства. 2. Фактическое исполнение. 3. Результат, причина и мотивация. Продукты питания: 1. Огромный выбор от разных производителей. 2. Химическое консервирование, уменьшение веса. 3. Уменьшить потери, увеличить прибыль. Реклама: 1. Двигатель торговли. 2. Насаждаемый нервный раздражитель для навязывания не нужного товара. 3. Чтобы у рекламщиков деньги были. Новости: 1. Освящение всех событий в общественной жизни. 2. В приоритете, склоки, интриги и мерзости (эмоций они вызывают больше) 3. Поднятие рейтинга канала, чтобы рекламы была дороже. Частное предприятие: 1. Высокие зарплаты, хорошие условия. 2. Баланс между минимальными тратами на зарплату, и желанием работника уволиться. 3. Чтобы прибыль частника была максимальная. Самозанятые: 1. Пропаганда и предоставление кредитов для открытия своего дела. 2. Большие риски, большие проценты, закрытие дела банкротство. 3. Очевидная выгода для банкиров, получить проценты... -да хоть с каждого. Медицина: 1. Заинтересованность персонала в обслуживании больного, ведь он платит. 2. Навязывание не нужных услуг, и лоббирование дорогих препаратов. 3. Если все будут здоровы, работы не будет. Судебная система: 1. Закон един для всех. 2. Но не для тех у кого много денег. 3. Денег всегда мало, "ничо личного". Демография: 1. Льготные ипотеки, мат капиталы. 2. Повышение цен на жилье и всю детскую сферу 3. Получение денег олигархами из бюджета государства. Вывод: По факту, бизнес, он же капитализм, он же преобладающая форма трудовых отношений (вариант 2), не заинтересован, никогда не был и никогда не будет, в том, чтобы народ, работники жили хорошо. -Нету такой цели у бизнеса, чтобы народ был доволен, а вот получение денег, это и есть цель! -ничего личного, ничего морального, это бизнес. Сколько бы государство не поднимало зарплаты и пенсии, не давало бы субсидий и льгот, бизнес всегда поднимет цены на жизнь и ничто его в этом не остановит, даже страх нарушения закона, в поисках методов получения денег. Вам говорили что рынок это конкурентная борьба за право быть востребованным товаром? А по факту нет никакой борьбы внутри отрасли, но есть борьба между отраслей, за кошелек гражданина, кто первый поднимет цену так чтобы, уровень возмущения людей не достиг решимости к революционным действиям, тот и откусит от бюджета человека наибольший кусок. Куда направляется прибыль частной компании? -конечно же себе в "кубышку", на случай страховки безопасности и возможности приобретения активов, вложения будут производиться исключительно там, где есть возможность получения денег от граждан или государства. Ни в какую социальную сферу, такое как дет сады, школы, больницы т поликлиники, "пионер" лагеря, институты, санатории, дома отдыха, МЧС, полиция, пожарная охрана, наука, нравственное воспитание, и другие духовные ценности... -тратиться деньги не будут!!!! НЕ БУДУТ, нет такой цели у бизнеса чтобы люди жили хорошо. Итого: 1. Капитализм, по сути своей, никак не заинтересован в улучшении благо состояния человечества, если на этом нельзя получить прибыль. 2. Любое правительство, любого государства, ели это правительство этого государства, а не другого, заинтересованно в том, чтобы его подданные, были, сыты, довольны, умны, здоровы, трудолюбивы и работоспособные, потому что, только с таким народом государство будет сильным! Если народ будет слаб, то и государство будет слабо, и его "заимеют" те кто сильнее. 3. Пока из каждого утюга пропагандируется бизнес, и целью бытия человека являются деньги, ни о каком духовном и материальном благосостоянии народа, речи идти не может! 4. "Ничего личного -просто деньги", "Никакой медицины, -просто деньги", "Никаких продуктов, -просто деньги", "Никаких детей, -просто деньги", "Никакой морали, -просто деньги" во всём и всегда только деньги. А разве возможно современное общество без денег? -конечно нет, не возможно! - Но возможно так, что их чрезмерное количество, не играет роли, или не может быть получено законным образом, и за примерами далеко ходить не нужно, нужно всего лишь вспомнить тот период нашей страны с двух значным ростом экономики, где ширпотреб для народа обеспечивался частниками, а стратегическое развитие -государством. p.s. открыто что то новое? да нет, это констатация случившихся фактов.

-

ИИ -От странностей, до пропаганды извращения.

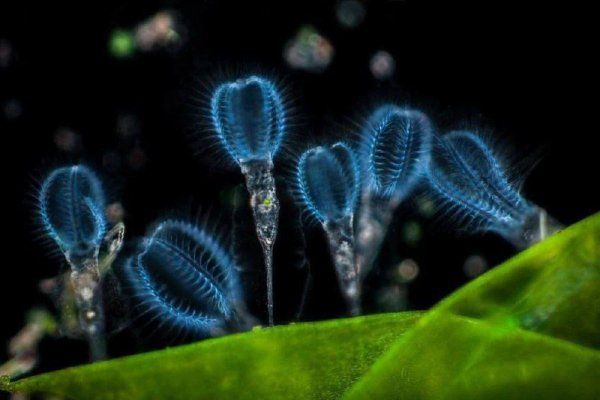

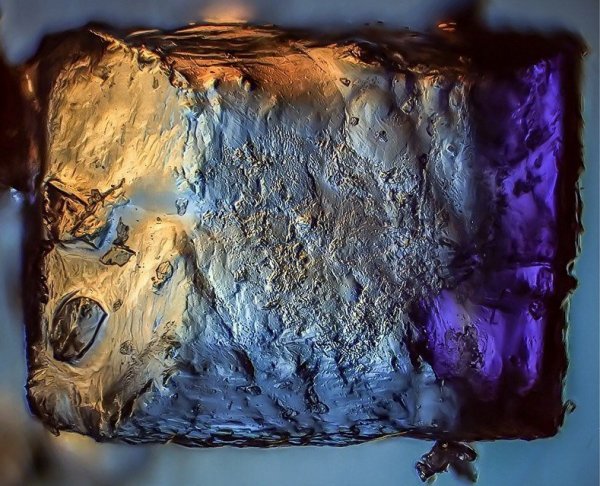

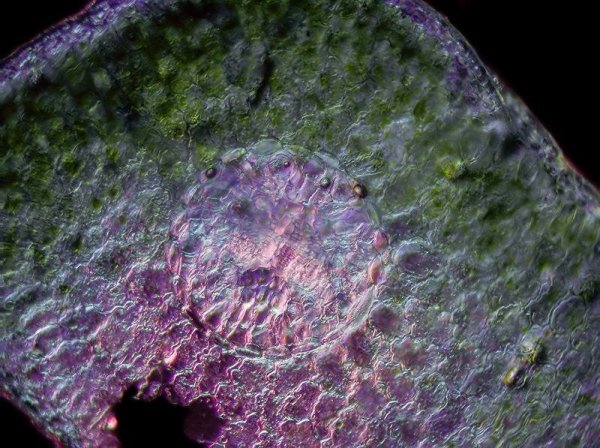

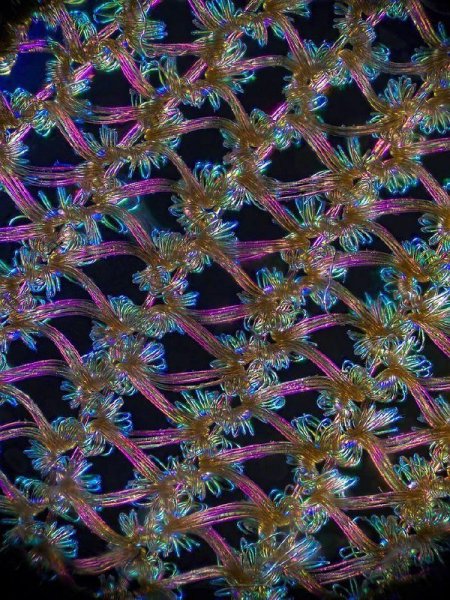

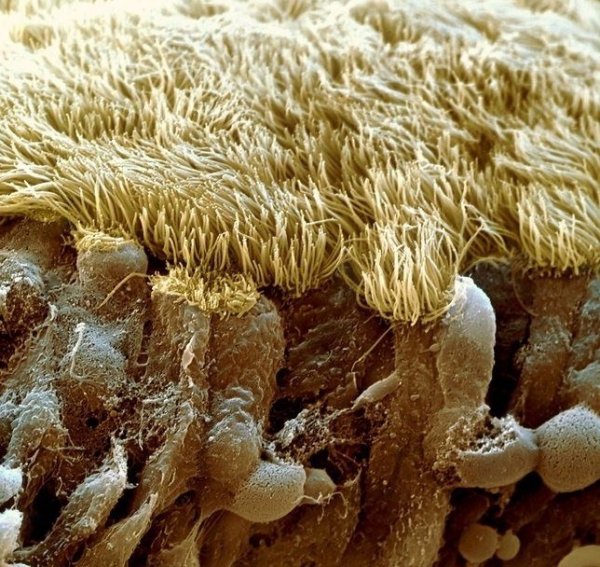

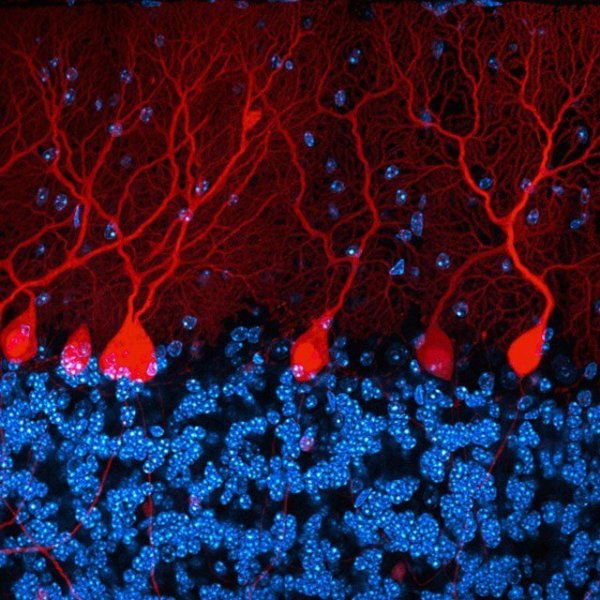

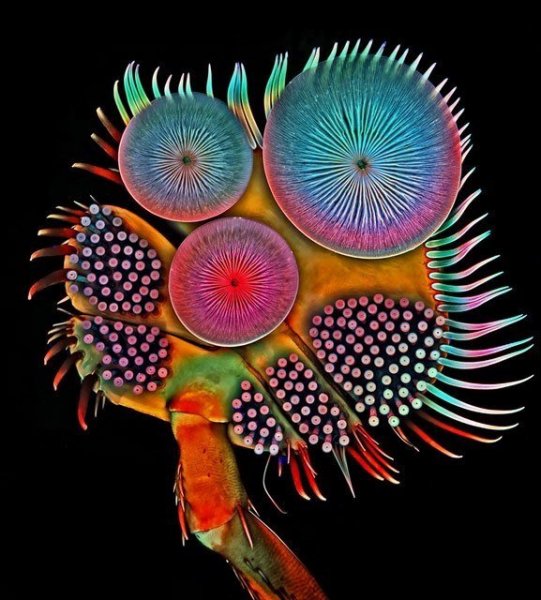

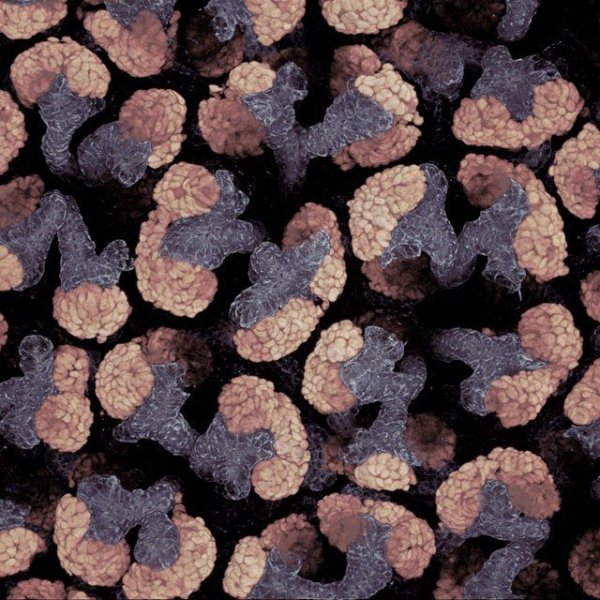

Изображения добавлены в альбом в галерее, добавил RnjNj в Изображения ИИ

Подборка рисунков ИИ, которые показывают не только не состоятельность интеллекта, но и откровенное извращение и мерзость, которая доступна и детям. Просто представьте что ваш ребенок из любопытства сделал подобный запрос как баловство. -

Названы условия разблокировки Телеграмма и WhatsApp

Ведмед опубликовал запись в блоге в Цифровизация

Депутат Госдумы Антон Горелкин прокомментировал недавний запрет на голосовые звонки в мессенджерах WhatsApp и Telegram, а также озвучил условия, при соблюдении которых Роскомнадзор может снять ограничения. Причина блокировки звонков Горелкин сослался на позицию регулятора, объясняющую отключение функции голосовых вызовов борьбой с преступниками, в первую очередь – телефонными мошенниками: «Ну вот и появились официальные разъяснения от Роскомнадзора по поводу ухудшения голосовой связи в WhatsApp и Telegram. Регулятор сообщил, что ограничивает звонки для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов. Речь, конечно, о телефонном мошенничестве: после успешного внедрения системы «Антифрод» злоумышленники перекочевали в мессенджеры – ведь их владельцев мало волнует безопасность российских пользователей». Отсутствие сотрудничества со стороны мессенджеров Депутат подчеркнул, что основная проблема заключается в нежелании руководства Telegram и WhatsApp взаимодействовать с российскими властями, несмотря на их сотрудничество со спецслужбами других стран: «Минцифры отмечает, что Telegram и WhatsApp не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения терактов. При этом с зарубежными спецслужбами мессенджеры активно сотрудничают». Условия для разблокировки Горелкин четко обозначил требования, которые, по его мнению, являются единственным путем к восстановлению голосовых вызовов. Они предполагают близкое сотрудничество с правительством России: «Похоже, что единственный вариант, при котором голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp снова будут доступны – это их приземление в России: открытие юрлиц, выстраивание взаимодействия с регулятором и правоохранителями, беспрекословное соблюдение всех прочих российских законов. И если у Telegram есть возможность это сделать, то кейс WhatsApp серьезно осложняется экстремистским статусом его материнской компании». Эта позиция напрямую перекликается с официальным заявлением Минцифры: Источник -

В месяц, когда вся страна отмечает святой юбилей - 80-летие Победы на фашизмом, столичный Депкульт тоже приготовил "подарок" - выставку "молодых художников" в государственном выставочном зале «Солянка». Что же показывает это бюджетное учреждение в самом центре Москвы? Оторванные кукольные головы, обмотанные веревкой, какие-то одеяла с "кровавыми" детскими или женскими силуэтами, фотографии крупного плана странгуляционных борозд (после связывания человека или удушения). Другие "арт-объекты" - фото с вырезанными глазами, боксёрская груша в виде человеческого сердца, оторванные кисти рук на верёвках, разбитые бетонные блоки, рваная арматура, могильная вазочка с двумя гвоздиками. Везде разбросан мусор, сломанная мебель, детские игрушки, тряпье... Кто, где и за чей счёт учит этих "художниц" и "художников", а затем даёт им площадки? Какое все это отношение имеет к празднованию Победы и объявленному Указом президента Годом защитника Отечества? Никакого! Зато все это имеет отношение к пропаганде извращений и БДСМ. Руководству этого государственного учреждения совершенно наплевать на то, в каком историческом контексте мы находимся, что можно показывать, а что - просто скотство, похабщина и неуважение подвига Победы. Видимо их не касается вообще, что на фронте четвертый год рекой льется кровь, гибнут наши бойцы, женщины, дети - а "кураторки" специально выбирают наиболее омерзительные образы, от которых остаётся сладковатый привкус, как от трупной вони. Кто же показывает всю эту гадость в центре Москвы? Руководитель "Солянки" - некая Катя Бочавар, известная в узких кругах по презентациям "фем-сказок" от радфемок, квестом "Найди еврея", выставкой "украшений" в виде половых органов... Не пора ли Минюсту проверить этого деятеля? Возникает вопрос, это частная инициатива Кати Бочавар, которая много лет чувствует свою безнаказанность, или Департамент культуры потерял контроль над своими подчинёнными? Вопросы серьезные, и дать ответ на них в скором времени придется. Автор: Записки резидента Дата выхода материала: 25 Мая 2025 Источник https://t.me/zapiski_rezidenta/76814

-

В самом центре столицы продолжает свою подрывную деятельность государственное учреждение "ГРАУНД Солянка". Несмотря на странное название, это галерея с госфинансированием, а руководит этим учреждением стриженная "под мальчика" сторонница "западных ценностей" Катя Бочавар, которая 15 лет жила и набиралась опыта в... США. В течение многих лет данная персона устраивает за бюджетный счет "культурные" мероприятия, где издеваются над госсимволами России, проводят выставки с изображениями гениталий, с образами разорванных на части людей и другие мерзости. По сути, Бочавар на культурном, идеологическом уровне продвигает западные дегенеративные "ценности" - именно то, против чего наша страна третий год воюет на СВО. Несмотря на то, что Бочавар проводит вражескую идеологию, о чем выходили подробные публикации в федеральной прессе и других патриотических каналах, ее высокие покровители продолжают раскручивать эту мерзость на mos.ru - официальном ресурсе Правительства Москвы! Высшее руководство России неоднократно заявляло о важности традиционных ценностей, тем не менее даже на четвертом году СВО извращенцы продолжают ментально растлевают людей дегенеративными мероприятиями под видом "культуры". Вредительская деятельность Бочавар не была остановлена даже после начала СВО, и она продолжает получать госфинансирование от Департамента культуры Москвы. Более того, любительницу женских половых органов Катю Бочавар практически утвердили художественным руководителем объединения Выставочных Залов Москвы, в которое входит 25 галерей в 9 округах Москвы. В скором времени Бочавар вступит в должность, и выставки гениталий от "молодых художников" будут проходить уже по всей Москве. Кто же так хочет поставить откровенного врага фактически отвечать за идеологию на культурном фронте? По информации от источников в столичном Депкульте, это замруководителя департамента культуры Москвы Надежда Преподобная, "очень близкая подруга" Бочавар. Видимо, дело в том, что отец Преподобной - генерал МВД в отставке, а сейчас - влиятельный бизнесмен. А его дочка судя по всему уверена, что творить с культурной жизнью Москвы можно всё, что угодно... Автор: Отряд Ковпака Дата выхода материала: 25.06.2025 Источник https://t.me/otryadkovpaka/57294

-

Elmerphevy присоединился к сообществу

-

Jamesnob присоединился к сообществу

-

GigaChat — русскоязычная нейросеть от Сбера

Изображения добавлены в альбом в галерее, добавил RnjNj в Изображения ИИ

Русскоязычная нейросеть от Сбера. Данный чат-бот разработан Сбером и поддерживает русский и английский языки. Скрины, объясняющие, что эта нейро сеть разработана в недружественном государстве, и внедрена в Российскую Федерацию в замаскированном виде. В виду чего возникает вопрос, на чьей стороне Сбер? -

Али́са — виртуальный голосовой помощник, созданный компанией Яндекс

Изображения добавлены в альбом в галерее, добавил RnjNj в Изображения ИИ

Согласно статистике Яндекса, опубликованной в мае 2018 года, Алиса установлена в 53 % смартфонов в России и доступна в навигаторе в более чем 20 млн автомобилей. Самая адаптированная нейросеть для российской аудитории, однако программное ядро не является российским, а следовательно не гарантирует суверенитет. -

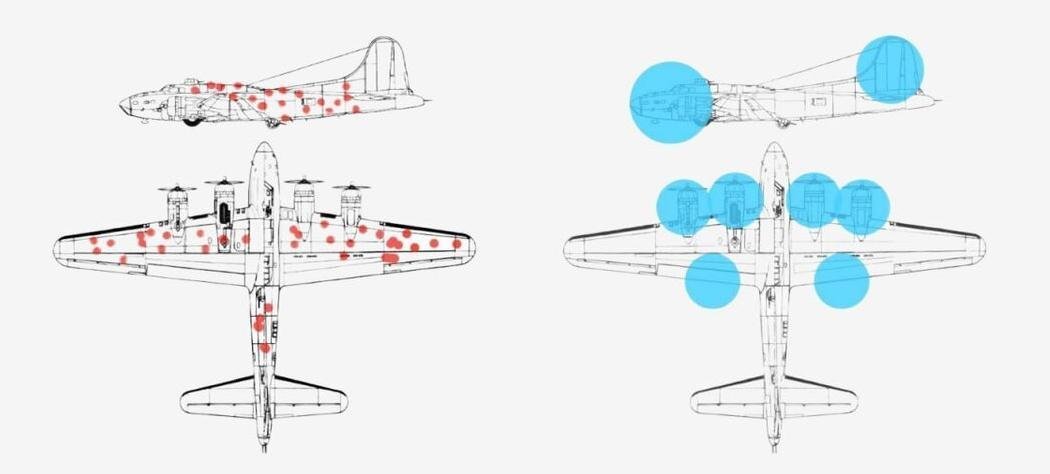

Это разновидность систематической ошибки отбора, когда по одной группе [«выжившим»] есть много данных, а по другой [«погибшим»] — практически нет. Тот случай когда мы ищем общие черты среди победителей, забывая о том, что не менее важная информация скрывается среди проигравших. Пример: во Вторую мировую войну была задача уменьшить потери в авиасражениях. Не все бомбардировщики возвращались на базу. А на тех, что возвращались, оставалось множество пробоин от зениток и истребителей на крыльях и хвосте. Значило ли это, что в этих местах нужно было больше брони? Нет, как раз эти места достаточно защищены. Самолёт, которому попали в кабину или топливный бак, выходит из строя и не возвращается. Поэтому укреплять надо те места, которые наиболее «чистые». Слухи об уме и доброте дельфинов основаны на рассказах уставших пловцов, которых они толкали к берегу, но мы лишены возможности услышать рассказ тех, кого они толкали в другую сторону. Моряки, которые возвращались живыми из шторма, рассказывали, что молились и поэтому бог их спас. Но никто уже не узнает о тех, кто молился, но не выжил.

-

В 1971 году психологи Дэнни Канеман и Амос Тверски решили помучить профессоров статистики вопросами, сформулированными не как статистические вопросы. Один был приблизительно таков: представьте, что вы живете в городе, где есть две больницы – одна большая, другая маленькая. В определенный день в одной из этих двух больниц рождается 60 процентов мальчиков. В какой больнице это скорее могло бы произойти? Многие профессора делали ошибку, называя большую больницу, в то время как суть статистики заключается в том, что большие выборки более стабильны и имеют меньше отклонений от долгосрочного среднего показателя [в нашем случае 50 процентов каждого пола], чем маленькие выборки.

-

В наше современное, прогрессивное информационное время, уже переполненное этой самой информацией самого разного сорта, такая особенность процесса мышления, как Некогерентность мышления встречается почти везде. Курс физики Сначала, давайте вспомним из курса физики, что такое когерентность: Когерентность [что с латыни «находящийся в связи»] волны означает, что в различных точках волны осцилляции происходят синхронно, то есть разность фаз между двумя точками не зависит от времени. А для тех, кто ничего не понял, я расскажу на пальцах: Когерентность это, когда есть соответствие. Наличие когерентности дает возможность взаимодействия (волны будут интерферировать, то есть усиливать или ослаблять друг друга). Некогерентность информации Если понятней не стало, то можете забыть об этом, потому что в том контексте, который мы рассматриваем — это гораздо проще объяснить. Можно сказать, что когерентность текста, значит, что информация «одного рода«, ее можно сравнить и как-то уложить по мозговым полочкам. Яркие примеры Некогерентность мышления, это когда мы сравниваем яблоки по вкусу с качеством бумаги свежей газеты. То есть когда мы сравниваем то, что сравнить невозможно. Не станете же вы утверждать, что шар более треугольный, нежели куб? Проблема в том, что на таких наглядных и доведенных до абсурда примерах некогерентность сразу заметна. Но в информационном потоке это происходит настолько быстро и неожиданно, что не всякий раз мы успеваем вовремя заметить ее. А это ведет к отключению психологической защиты человека. Иллюзия выбора Казалось бы, что в этом страшного, кому повредит немного потупить? Дело в том, что часто некогерентность создается специально, для того, чтобы подвести к выбору, в котором вам не дают возможности выбрать. Например, на вечеринке вам предлагают выбрать, что пить: «тяжелый алкоголь» — водка или рома или «легкий алкоголь», скажем, вино или шампанское. Свободный выбор человека? Справедливый? Да, почему бы и нет. Но, заметьте, никто не предлагает вообще не пить. Иллюзия выбора. Мало кто скажет, что он пить не будет — выбиваться из коллектива неудобно, да и мыслей таких нет. Ведь обычно выбирают из того, что предлагают. Средство борьбы Средством борьбы с некогерентностью, как вы поняли проверка на эту самую когерентность. Стоит задуматься, что вам предлагают выбирать и можно ли из этого вообще что-то выбрать. Если вы не будете спать на ходу, после нескольких таких анализов ситуации, сможете вычислять некогерентность на раз. Это укрепит вашу психологическую защиту и повысить вашу осознанность, а уже эти факторы, в свою очередь, помог в развитии вашей личности и интеллекта.

-

В психологии человека замечено такое любопытное явление, которое назвали каузальная атрибуция. Суть в том, что в случае успеха других, человек приписывает этот успех везению, связям, удаче. А вот в случае собственного успеха - уму, труду, своим способностям. Если же других постигает неудача, то вердикт однозначен - сам виноват. А вот собственные неудачи, как правило. приписываются проискам окружающих, судьбе вредительнице, т.е. не виновен. И вот тут начинается самое важное: когда вы обвиняете других за то, что с вами происходит, то вы отказываетесь от ответственности за свою жизнь и передаете другим власть над вашей жизнью или какой-то ее стороной.

-

Наш мозг ведет себя так, как если бы он состоял из двух частей: Думающего и Доказывающего. Думающий может считать себя смертным, бессмертным или даже несуществующим [буддизм]. Он может думать, что живет в христианском, марксистском или нацистском мире и т.д. Также Думающий может придумать себе болезнь [психосоматика] и даже выздоровление. Доказывающий — это более простой механизм. Он работает по единственному закону: что бы ни думал Думающий, Доказывающий это доказывает. Пример: если Думающий думает, что все евреи богаты, Доказывающий найдет свидетельства в пользу того, что самый бедный еврей в самом захудалом гетто где-то прячет деньги. Подобным образом, феминистки способны верить, что все мужчины [включая голодных бродяг, которые живут на улицах] эксплуатируют всех женщин [включая английскую королеву]. Если Думающий думает, что Солнце вращается вокруг Земли, Доказывающий услужливо организует восприятие так, чтобы оно соответствовало этой идее; если Думающий передумает и решит, что Земля вращается вокруг Солнца, Доказывающий организует свидетельства по-новому.

.jpg.b56ac01e69fff3468138815cb1aa3cd8.jpg)

.jpg.eb3ef116cd1d2ceb76536a701263ecb5.jpg)

.jpg.b45e7e8a4beccbd10a27fb0bbe8811d7.jpg)

.jpg.e3e69ac790d9913a6672ccd88b9c9f25.jpg)

.jpg.4549b6a061f02ba736d543a2f9630829.jpg)

.jpg.3b0eb1d7e4b4ad061344e86ecf02c0ef.jpg)

.jpg.ac4f10487e0d099105f94612b8d5ab78.jpg)

.jpg.d8fb1055f8c8a2619ef8054d8128a507.jpg)

.jpg.fbaf0fa33a51c68e1401268e06877395.jpg)

.jpg.4535bd3a976def4782661ac2c2d63f23.jpg)

.jpg.4d0267bd4e99291bea1ee5e3f68892d4.jpg)

.webp(620465).(1).jpg.78861fb734b4100e7197923522d5f0a0.jpg)

.webp(620446).(1).jpg.6c1d7f408e06914a593ccde55c024bfb.jpg)

.webp(620434).(1).jpg.f8b98359eef6fc0e43cbae78a056787b.jpg)

.webp(620413).(1).jpg.7ad5006b1d0496f85fc849ff94c23969.jpg)

.webp(620405).(1).jpg.67cf80724286d6064dfdafed4413c08e.jpg)

.webp(620620).(1).jpg.f0aac8488bef426fc23a6e549d0ce8a1.jpg)

.webp(620290).(1).jpg.88b6e80a82e596b65cbba818380146d9.jpg)

.webp(620779).(1).jpg.bde7a90a6557a10a8aac7814a58f8558.jpg)

.webp(620620).(1).jpg.37240cf2dbb20e25f426f127385cd0d2.jpg)

.webp(620322)AexWokwer().jpg.37b7c3535917006016b2b2d8c475d215.jpg)

.jpg.3ac253b2a9ca2f016d9db22d5b659c90.jpg)

).jpg.f393322d65ad451f7e62e78839422001.jpg)

).jpg.b482526719233477348518f8e3b010ed.jpg)

.jpg.853a074fd00559103880e333a47e289f.jpg)

.jpg.1e97cca201406db24fb338e0c0df7e68.jpg)

.jpg.8aacd8b11a69f20f4e344e6a36778b42.jpg)

.jpg.c84c4324b6eb7c29413cc2423ccf333b.jpg)

.jpg.0999a57a72b9fbc69b6433ca0ff63099.jpg)

.jpg.ebe032d3d933bcf9b62053084701d77b.jpg)

.jpg.5d44dd05a11981679a9cce02969a1d56.jpg)

.jpg.56830925b1ca96476d97256eb48533ad.jpg)

.jpg.960d6720421486662c1b4614bc5251df.jpg)

.jpg.232ec004174f5146170634eca46ca58f.jpg)

).jpg.86409eba69740a6d7bef626e3089775f.jpg)

).jpg.08ced7466c726fa028f928f9b4e8576d.jpg)

.jpg.86443957b227a87dae5c313c361bd5e8.jpg)

.jpg.97ef6a0e24949e71177f0c63f54fa94b.jpg)

.jpg.40250ab08413fc8e1b03886c418c74a0.jpg)

.jpg.114f31e81f5cb013d09c28c900f9d578.jpg)

.jpg.e1725dacb68c3e82d736fda67c8e0c9b.jpg)

.jpg.2989f4a864ce2dfc7f9505d37e82cdae.jpg)

.jpg.3d5fd89264828c0728e5dd85e2226b01.jpg)

.jpg.227c20caa92fc148cf53639aa2025a88.jpg)

.jpg.3da5612a92d5b59244e26c5cb7a60aac.jpg)

.jpg.2f0ebcf1671097462fef68299d1ee134.jpg)

.jpg.4a802406b829af75fd4db98329197b25.jpg)

.jpg.7735cff780ec7f08dc284171babbc0e7.jpg)

.jpg.87f3afef76a426b83ac55e3f3547ae21.jpg)

.jpg.a495b2d560d5a84c10fc72a8ce58b39f.jpg)

.jpg.f6fc2ed486040e304783ec0cad6977dc.jpg)

.jpg.15adff5467af8041ab4034f0a514647a.jpg)

(2).jpg.d9e080fc0deb605f01397927449a3fed.jpg)

.jpg.81cada85751c161384ebe0f454e6998f.jpg)

.jpg.fc182ef30cc0a1f96afbf10c6078a21c.jpg)

.jpg.fd63a91082b50fe0020577e78420ad82.jpg)

.jpg.9d4fc02aad554fdbbc322ce190588ad9.jpg)

(2).jpg.0af37230c13a2c72280c23615e5bf6ad.jpg)

.jpg.02a98c7bcf9e63f81dbe17fc9f495b09.jpg)

.jpg.891da1ec4f7676276e6d4762fce7c9b3.jpg)

.jpg.0d8e0d24c818919e2effc06980543358.jpg)

.jpg.951ac4b335cc83e65e08072084a2c761.jpg)

.jpg.ce651ac2e8fd9314afadfef73aa05dbf.jpg)

.jpg.d067b023d77731371660c55519df9ab4.jpg)

.jpg.90ee1793f288508c9492dce2fa71338c.jpg)